なぜディストリビューションが複数存在するのか~狭義のLinuxと広義のLinux~

- 2025.04.12

- programming

Linuxを勉強し始めの頃、Debian系とRed Hat系という言葉が出てきてよく混乱していました。

~系ってなに?と思っていました。

なぜ、複数存在するの?

その違いは何?

こんな疑問に答えていきます。

1. ディストリビューションとは何か

Linuxを勉強すると、多くの人が「Ubuntu」や「CentOS」など、さまざまな名前をよく耳にすることと思います。

これらはすべてLinuxディストリビューション(ディストロ)と呼ばれるもので、Linuxカーネルを中心に、さまざまなソフトウェアを組み合わせて構築された一つのオペレーティングシステムです。

ディストリビューション(distribution)とは、英語で「配布物」や「配布形態」を意味し、Linuxの世界では「配布可能な形にまとめられたLinuxベースのOS」のことを指します。

ディストリビューションは、カーネルだけでなく、ファイルシステム、シェル、パッケージ管理システム、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)など、日常的な運用に必要な要素を一通り含んでおり、ユーザーがすぐに利用できる形に整えられたものです。

2. ディストリビューションが必要な理由

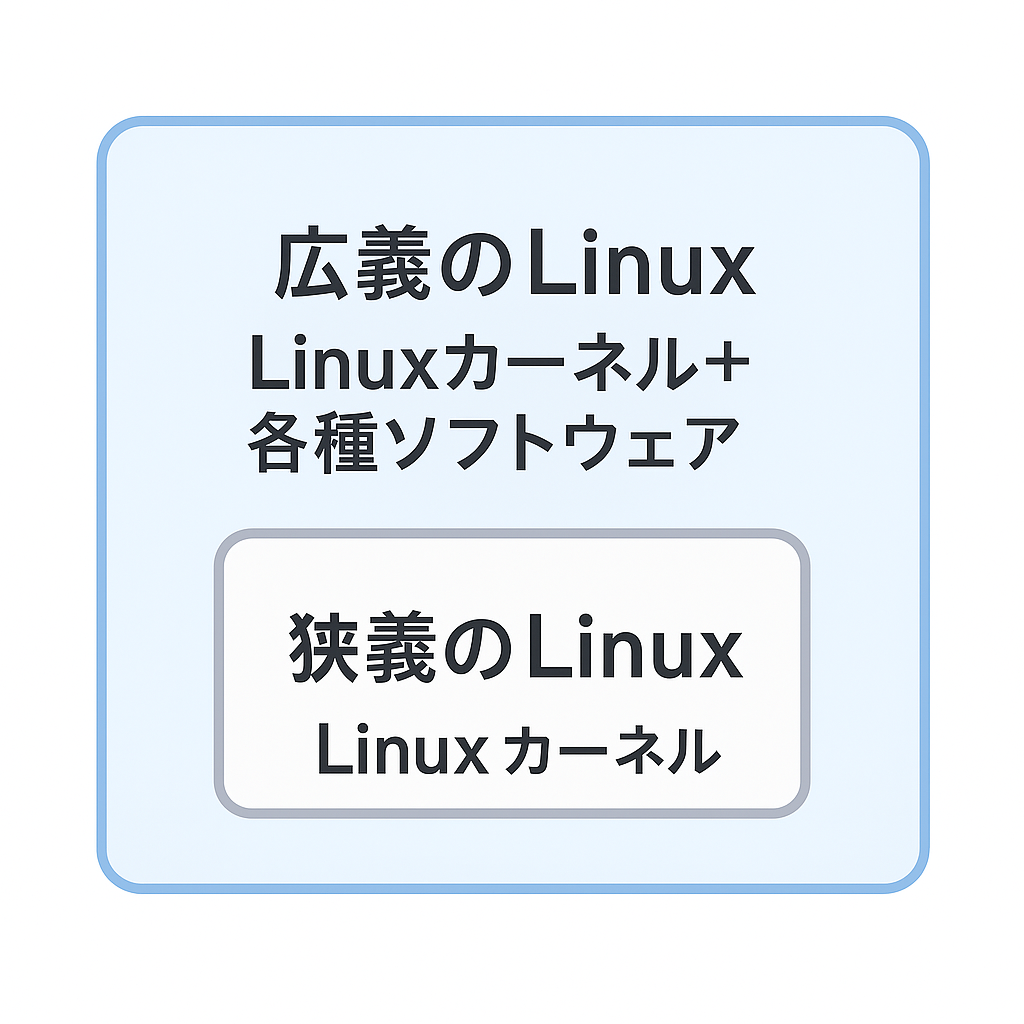

狭義のLinuxと広義のLinux

Linuxの本質を理解するためには、「狭義のLinux」と「広義のLinux」という視点が非常に有効です。

まず、狭義のLinuxとは、リーナス・トーバルズによって開発されたLinuxカーネルそのものを指します。

これは、CPU、メモリ、ディスク、ネットワークなどのハードウェア資源を管理する、いわばOSの「心臓部」です。

しかし、カーネルだけでは私たちが普段使っているようなコンピュータ操作(例えばファイル操作、インターネット接続、アプリケーションの起動)はできません。

一方で、広義のLinuxは、Linuxカーネルに加えて、ユーザーが日常的に使うために必要なすべてのソフトウェアを含んだOS全体のことを指します。

ファイル操作のためのコマンド群(GNUコアユーティリティ)、パッケージ管理ツール(APTやYUMなど)、デスクトップ環境(GNOMEやKDE)、アプリケーション群などが含まれます。

このように、狭義のLinux(=カーネルのみ)だけでは実用的ではなく、広義のLinux(=カーネル+ディストリビューション)が必要になります。

そのため、Linuxカーネルという共通基盤の上に、どのようなソフトウェアを組み合わせてユーザーに提供するかによって、多様なディストリビューションが存在するのです。

通常、「Linux」と言ったら広義のLinuxのことを指します。

参考記事

Linuxの起動プロセスで見るカーネルって何?カーネルの役割について解説。

3. Debian系とRed Hat系について

多くのディストリビューションが存在する中で、特に影響力が大きい系統としてDebian系とRed Hat系があります。

これらは、それぞれ異なる哲学や設計方針に基づいており、派生ディストロを多数生み出しています。

Debian系

Debianは1993年にスタートしたプロジェクトで、安定性と自由なソフトウェア哲学を重視しています。

非営利・ボランティア主体で運営されており、パッケージ管理には dpkg および APT を採用しています。

- 安定性が高く、ミッションクリティカルな環境でも使われる

- フリーソフトウェア原則に忠実(non-freeパッケージは別扱い)

- 大量のパッケージを公式リポジトリで提供

Debianを基にした代表的なディストリビューションとしては、Ubuntu(ユーザーフレンドリーで初心者向け)があります。

Ubuntu自体もさらに多くの派生ディストロ(Linux Mint、Pop!_OSなど)を生み出しており、

デスクトップ用途では世界で最も使われている系統です。

Red Hat系

Red Hatは商用企業Red Hat社が開発・提供しているディストリビューションで、企業向けの安定性とサポートに重点を置いています。

パッケージ管理には RPM と YUM(最近では dnf)を使用します。

商用ディストリビューション:

- Red Hat Enterprise Linux(RHEL)

そのクローンや派生として:

- CentOS(旧:RHELのバイナリ互換版)

- Rocky Linux(CentOSの後継)

- AlmaLinux(RHEL互換)

Red Hat系は、商用サポートを求めるエンタープライズユーザー向けに最適化されている一方で、

開発者や管理者にとっても学びやすい設計がなされています。

終わりに

ディストリビューションの多様性は、Linuxというオープンなプラットフォームの柔軟性と、利用者のニーズの多様性を反映したものです。

狭義のLinux(=カーネルのみ)は共通ですが、広義のLinux(=カーネル+ディストリビューション)は、

利用者、開発者、企業、それぞれの目的に合わせて無限のバリエーションを持つことができます。

Debian系とRed Hat系という二大潮流を理解することで、自分の用途に合ったLinuxを選びやすくなります。

Linuxの世界では「どれを使うか」が自由であることこそが、最大の強みであり、学ぶ者にとっての魅力でもあるのです。

-

前の記事

Linuxの起動プロセスで見るカーネルって何?カーネルの役割について解説。 2025.01.25

-

次の記事

Linuxの基本コマンド15選とその重要性〜初心者から抜け出すための第一歩〜 2025.05.10